モータの不思議と更なる可能性の探究

第八回 半導体技術の進歩によるパワーエレクトロニクス領域の形成

小型モータから始まったブラシレス化は中型・大型モータへと普及しました。これは日米欧の産業界による半導体技術進歩の成果であり、パワーエレクトロニクスという技術領域を形成しました。

1.アナログとデジタル

電子技術といえばアナログ式で発達してデジタル式で大発展したという印象があります。一方、半導体素子を使うモータ制御の方式をみると、アナログとデジタルが並走してきたように思います。デジタル式の代表がステッピングモータと呼ばれるモータです。これは位置決め制御(ものをある位置から別の位置に移動して所定の位置に正確に停止させる操作)用のモータです。同じ用途でアナログ式なのがサーボモータと呼ばれるもので、直流モータをこの用途に適応設計にしたものから発達しました。

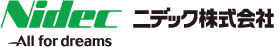

アナログとはどういうことか?その要点を説明するのが図1です。ここでは直流モータを想定して、2つの端子A,Bがあり、電子回路によって端子Bの電圧が制御されるとします。電源電圧は<emV</emですから、モータにはVからB端子の電圧を引いた電圧がかかります。モータにかかる電圧を滑らかに制御するのがアナログ式で、回転も滑らかになるメリットもありますが、トランジスタなどの半導体素子には電源電圧とモータ電圧の差電圧がかかります。この差電圧と流れる電流をかけ合わせたものがトランジスタなどの電子素子内での消費電力です。例えば、差電圧が5Vで電流が4Aであれば20Wの損失が発生し、これによって熱が発生して温度が上昇するため半導体の機能を損なうこともあります。

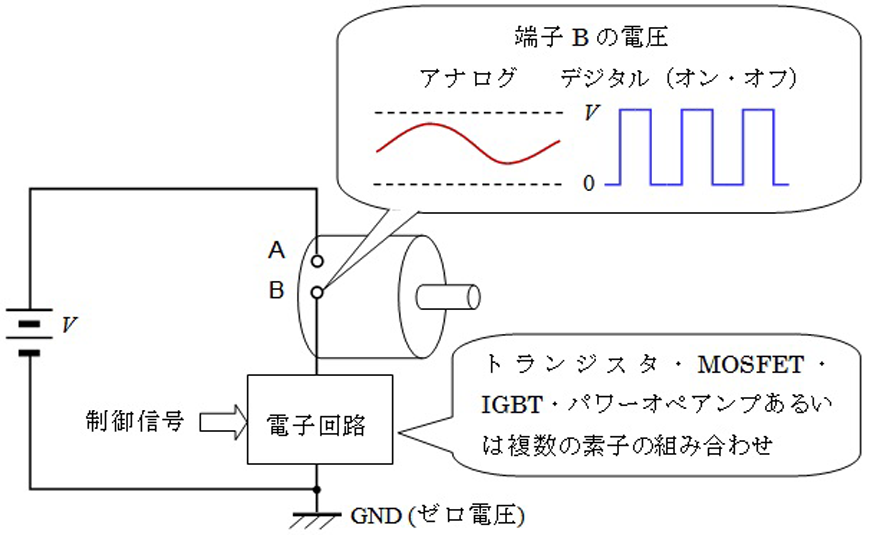

もう一つの方法がデジタル式で、モータに電源電圧Vを印加するか0電圧にするかの2つの状態とそれぞれの時間を制御する方法です。この方式の中でステッピンモータは比較的簡単なものです。今日広く使われるのがブラシ付きDCモータ、ブラシレスDCモータのパルス幅制御方式です。図2ではこれを詳しく説明しています。

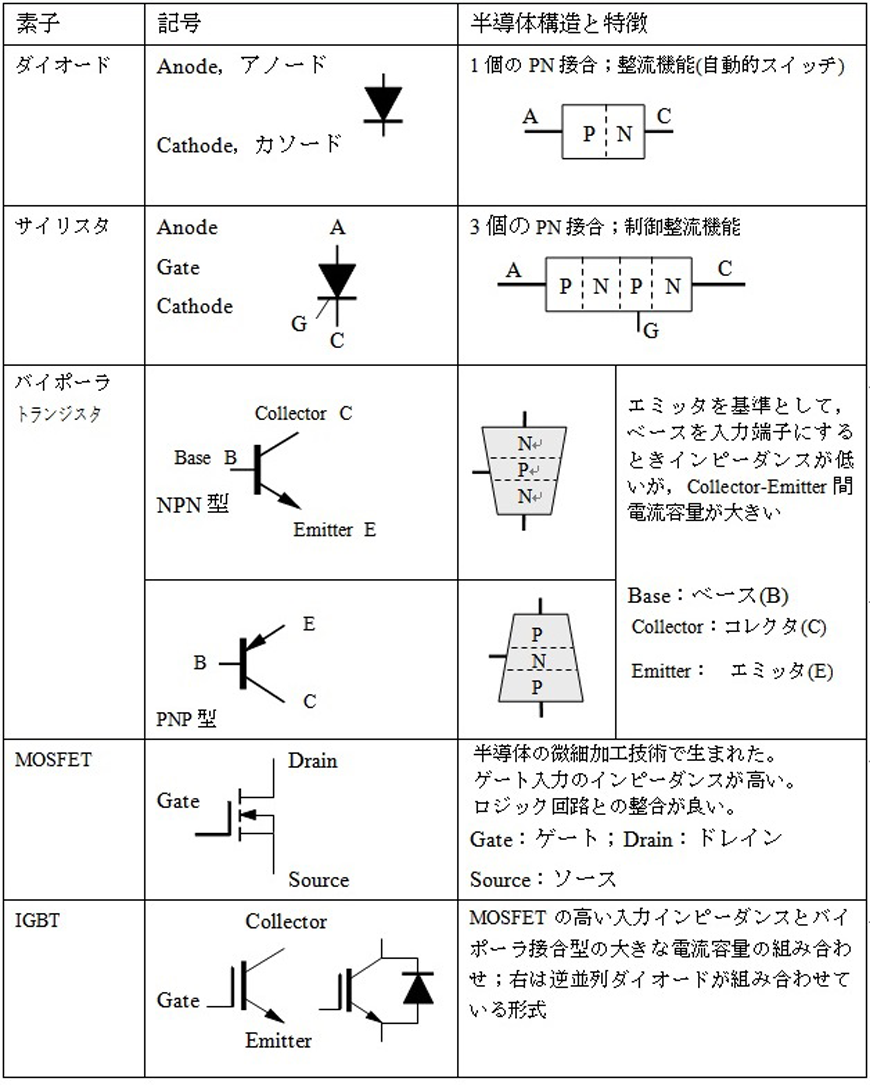

アナログ式で制御する素子にはバイポーラ接合型トランジスタが使われ、現代ではパワーオペアンプと呼ばれる素子が使われます。オペアンプとは演算増幅器のことで、アナログ・コンピュータの機能をもつ便利なものです。 デジタル式の素子として最初に使われたのもやはり接合型トランジスタで、次に開発されたのがこれから述べるMOSFET です。それぞれの長所を生かすために複合化されたのがIGBTであり、パワーエレクトロニクスを支える重要な素子です。これが今回のテーマです。

2.電界効果トランジスタの誕生と接合型とのハイブリッド

前回は半導体が発明され、接合型トランジスタの出現と性能向上がブラシレスDCモータの発展につながったことを書きました。しかし、スイッチング素子としての接合型トランジスタには一つの欠点がありました。それはスイッチ・オンするためにはベースとエミッタの間に電流を流さなくてはならず、この機能自体が理想的なスイッチとはいえないことです。大きな電流のオン・オフを制御するために小さな電流を操作するのだから問題なさそうですが、そのために制御回路部分で電力が消費されて温度が上がりやすいので制御回路の小型化に限界があります。

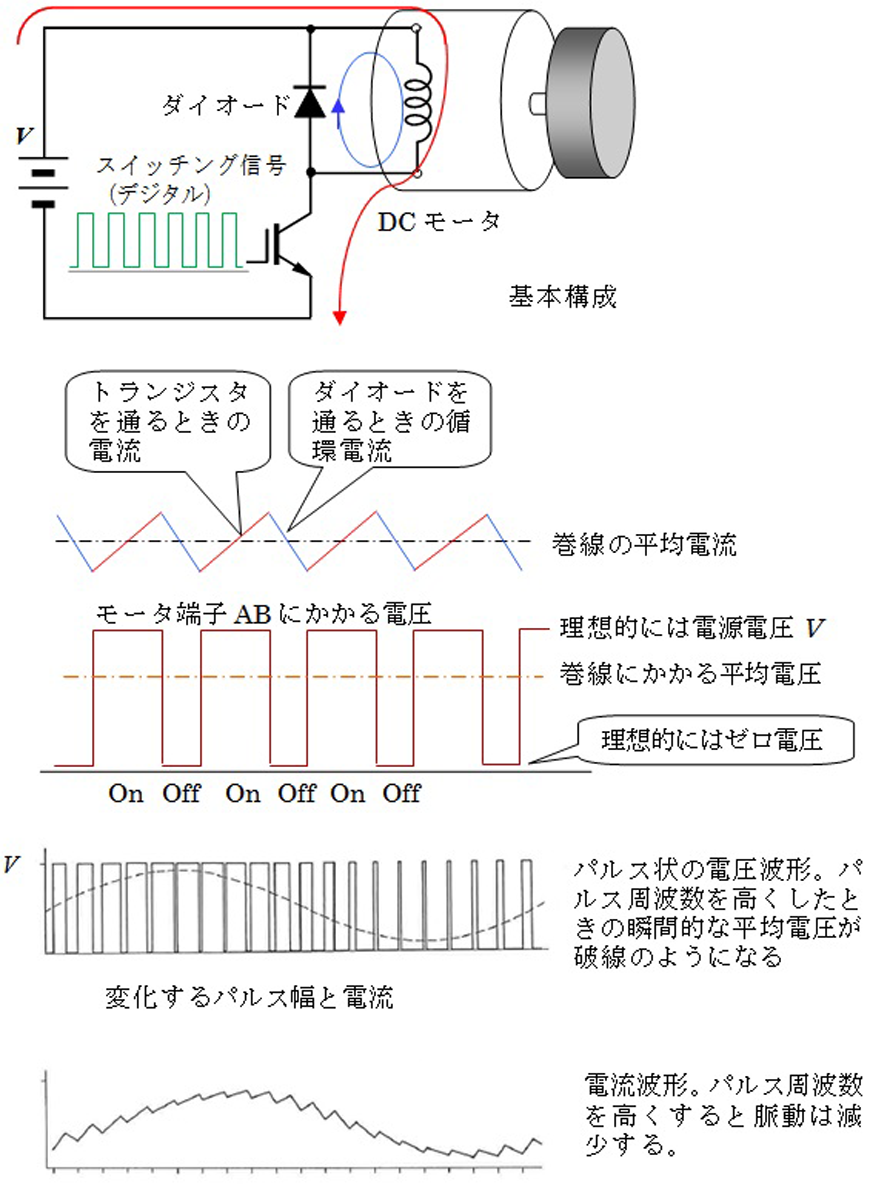

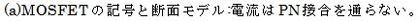

その後に現れた電界効果トランジスタは電流をほとんど使うことなく、低い電圧の操作によって電流のオン・オフを制御できるように半導体の微細構造を作りこんだものです。今日では電界効果トランジスタといえばMOSFET(モスフェット,Metal-oxide field-effect transistor)と呼ばれるものです。電流の通路はN型あるいはP型半導体ですが、電子を電流の担体とするN型は少ない面積で大きな電流を流すことができるので例外を除いてこれが使われます。典型的な断面構造は。図3(a)です。この方式で半導体の微細加工と並列結合によって大電流の制御ができるようになりました。

MOSFETの特徴は次の3点です。

(1) スイッチング信号を処理する回路が簡単

(2) ONのときの電圧降下が極めて低い - つまり電力損失が少ない

(3) 次に述べるPWM(パルス幅変調)の周波数が高いほど電流の円滑化に都合がよい

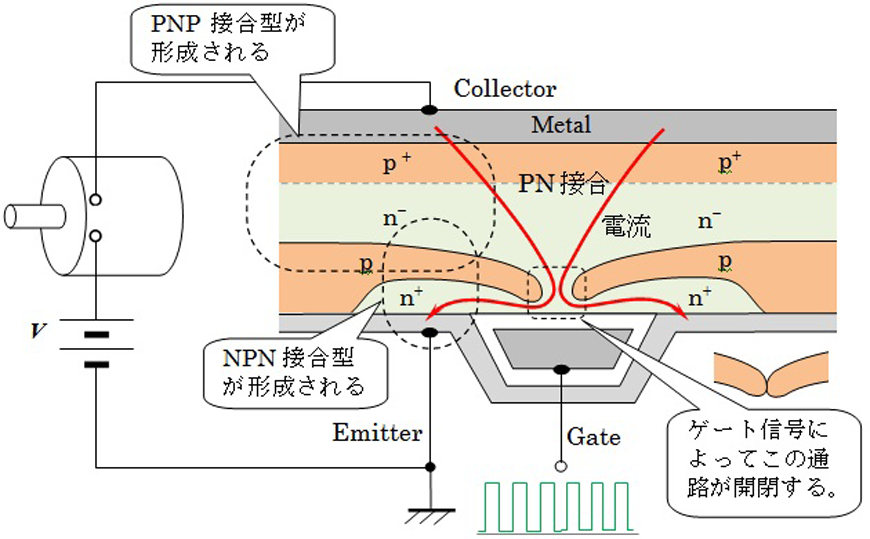

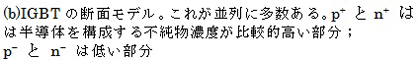

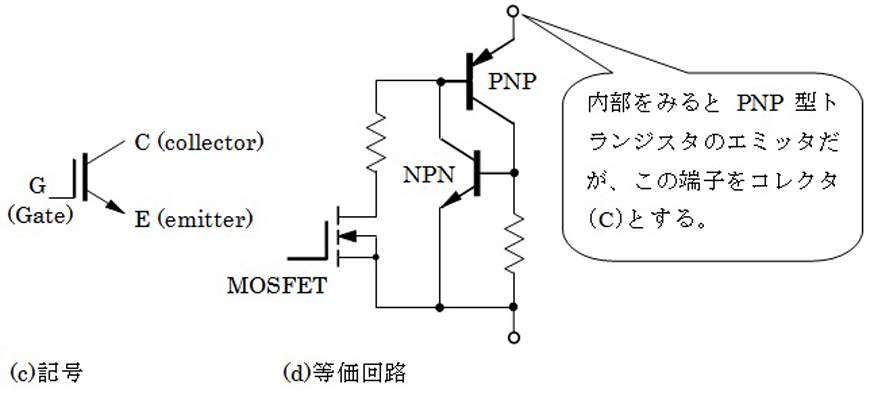

MOSFETの利点(電圧制御)とバイポーラトランジスタの利点(PN接合に電流を流すことによって大電力を制御できること)を組み合わせたのがIGBT(Insulated-gate bipolar transistor)です。この素子の典型的構造を示すのが図3(b)です。制御端子の入口がMOSFETで、電流を制御する内部はバイポーラ型トランジスタになっています。

表1は様々に発達して生まれた半導体スイッチング素子の記号と機能をひとまとめにしたものです。

3.パルス幅変調

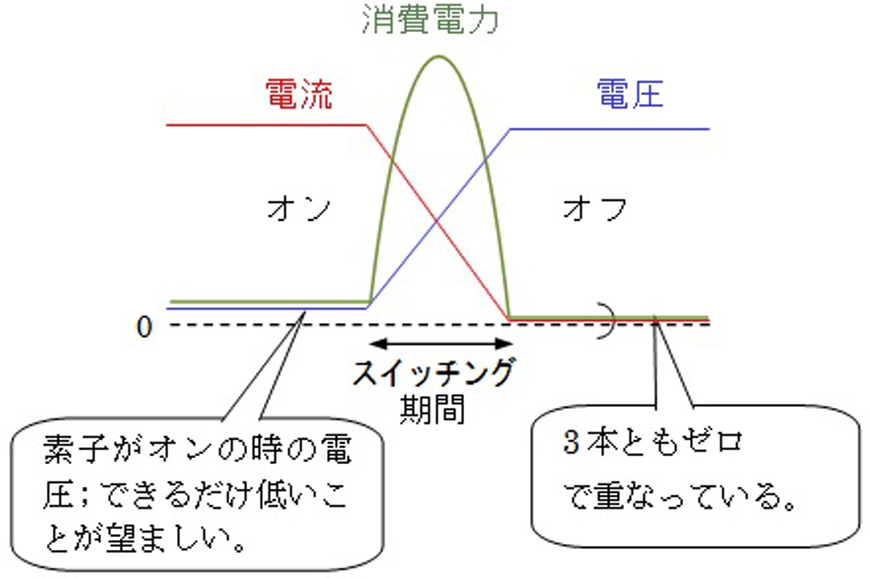

半導体を使う現在のモータ駆動の主流はPWM方式です。PWMとはパルス幅変調(Pulse-width modulation)のことで、デジタル(オンかオフかの2値)信号によって制御することができます。この方法によってトランジスタ内部の損失を減らせます。その原理を説明しているのが図4です。ここでは次の3点が要素になり、それぞれに技術的な意味があります。(1) スイッチが完全にオンでDS(ドレイン・ソース)間電圧が0であればIGBT内での電力損失はない。モータ巻線には電源電圧がかかる。

(2) 完全にオフ -つまり電流が0 - のときも電力損失がない。このとき巻線電流はダイオードを通って循環する。ダイオードの両端にはわずかの電圧(0.6V)が現れるが、理想的にはゼロ電圧とする。ここにダイオードのはたらきがある。

(3) オン・オフの繰り返しが速ければ電流の脈動が低くなる。ただしオンからオフに遷移するとき素子(トランジスタやIGBT)内に損失が発生しやすい。速いスイッチング周波数で損失の少ない素子の開発が進められたのはこのためである。

オンのときには電流が流れ、素子には低い電圧が発生しているので電力の消費

(電圧と電流の積)は低い。オフ時は電流がゼロであるから電力消費はない。

4. インバータとその効用

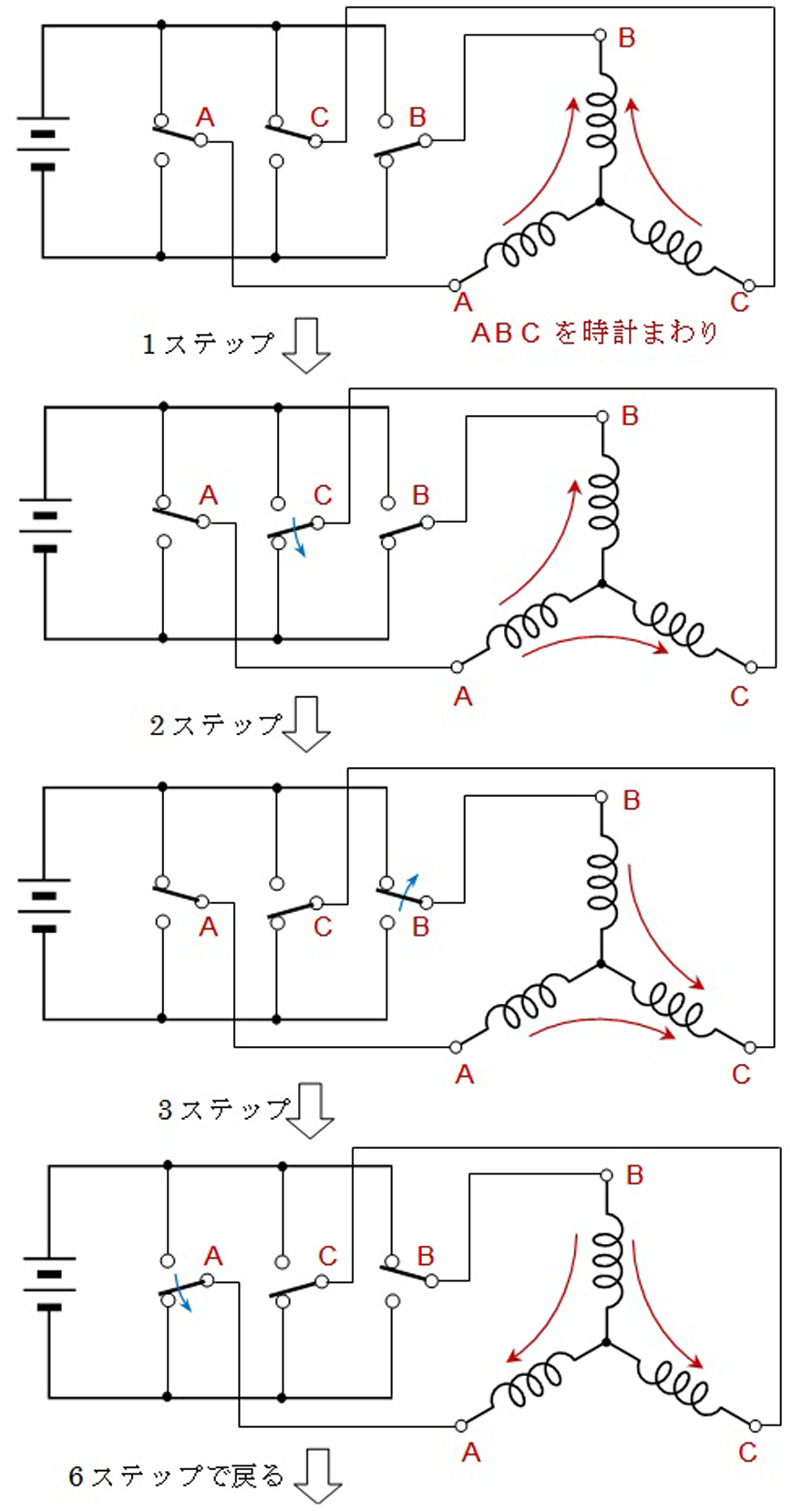

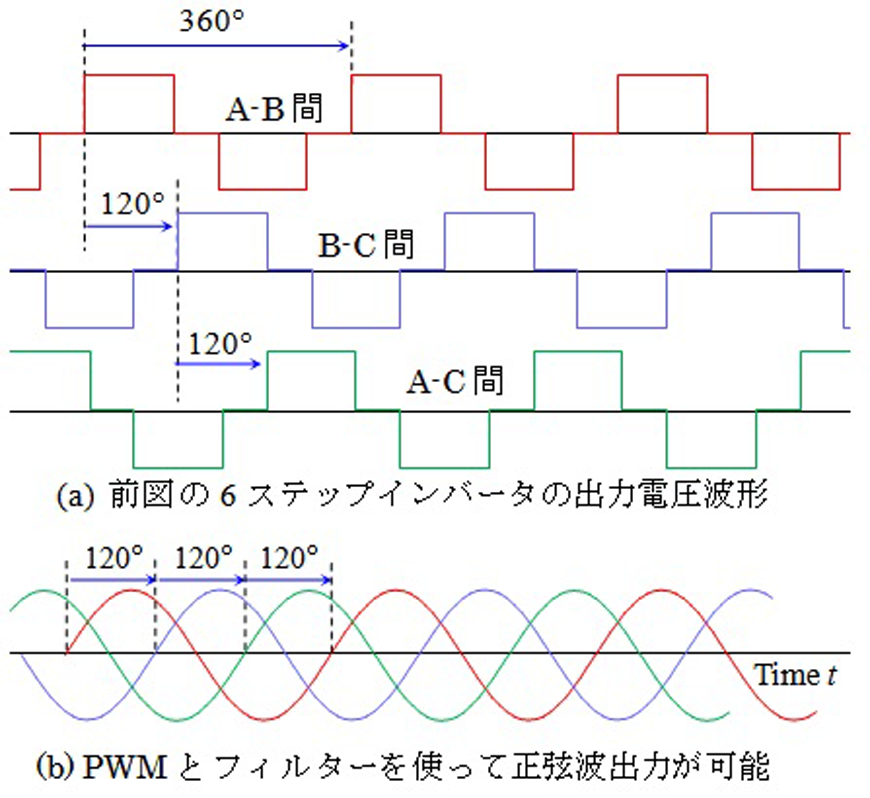

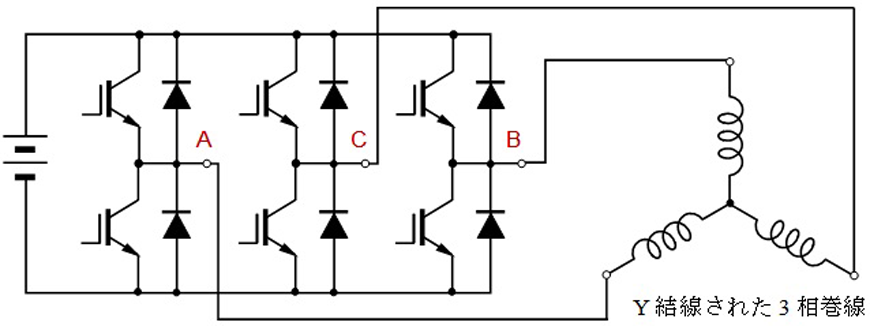

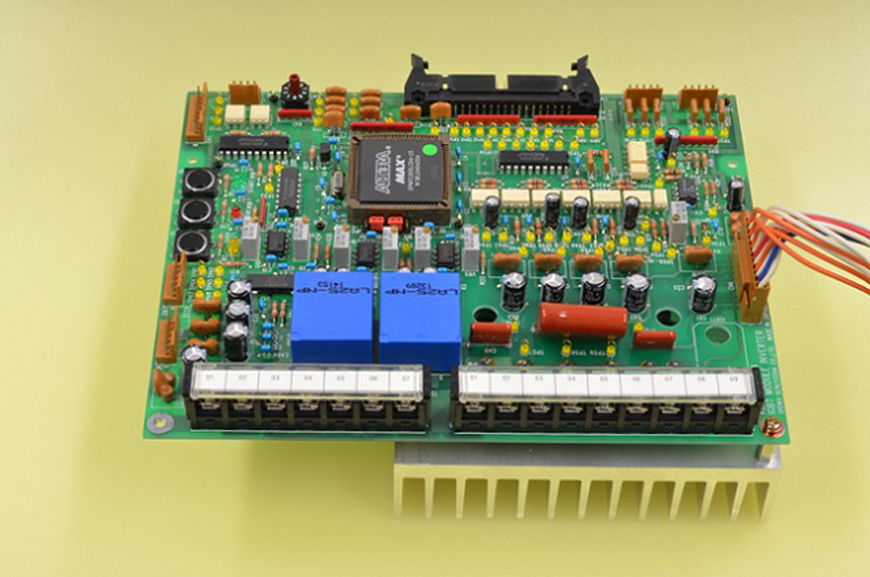

直流から交流に変換する電子回路をインバータ(inverter)とよびます。日本語の漢字では逆変換器です。これは交流から直流に変換する装置を順変換器(converter)と呼ぶのに対して、逆変換をする装置という意味です。今日インバータというと、ほとんどが直流を3相交流に換える装置のことで、その原理は図5 に説明するように3個のスイッチで構成されます。スイッチを上下に操作するとABCの各端子間の電圧は図6(a)に示すような方形波状の交流電圧になります。A-B間とB-C間には120°の位相差があり、A-C間には-120°の位相差があります。図7のように機械的スイッチに代えてMOSFETやIGBTを使い、先に述べた高周波のPWM駆動を利用すると、方形波に代わって(図6(b)のような)正弦波の交流にすることもできます。最近のインバータは外から見ても電子素子の構成がほとんどわからないのですが、図8のものは学習用に設計されたのもので、回路構成が見えるように工夫されています。信号の発生や処理に論理素子としてのちに述べるFPGAを使っている様子がわかります。

◇複雑な巻線操作からの解放と小型化

インバータが実用化されるまで、広い速度範囲で運転できるのは直流モータでした。可変速というのは大きな技術分野です。火花を散らして回る直流モータをみて火花が発生しないモータを発明するのだと決意したテスラの物語は初回に書いたとおりです。彼は交流モータを発明したのですが、その可変速運転が実現されるのに実に60年を要したのです。昔はテープレコーダのテープ送りのために2速度あるいは3速度のヒステリシス同期モータを使いました。そのためには複雑な巻線が必要でした。

この技術の変革が始まったのは1964年の東京オリンピックのすぐ後のことです。それから50年を経た現在はインバータ利用の時代です。磁気記録用モータの進歩を体格の比率でいうと500分の1ぐらいになったといえます。これには永久磁石の進歩も大きく寄与しました。

5.デジタル素子の大展開

モータの制御では微分・積分など高度な演算をします。アナログ演算器ではデータの記憶機能を作りにくいことや精度に限界があるため、それに代わってデジタルによる計算や制御技術が発達しました。その分野での大きな役割を演じた半導体大規模集積回路がマイクロプロセッサです。さらにDSP(digital signal processor)と呼ばれるものが作られました。これは演算や信号の発生を逐次行う方式のため、多数の複雑な処理を高速に行うのは困難です。これを埋めあわせるように現れたのがFPGA(flexible programmable gate array)です。交流モータやブラシレスモータの駆動に使うインバータの素子にスイッチング信号を供給するために使われます。マイクロプロセッサには制御系全体の管理をさせて、部分的な処理は規模の小さなマイクロプロセッサが行い、スイッチング信号の発生はFPGAにさせようというものです。

今日では3相PWMに特化したワンチップのマイクロプロセッサもあります。

6.大電力用はSiC素子

半導体の進歩は大電流のスイッチング機能とデジタル信号処理の両面で常に進化しています。滑らかな電流操作のためにはできるだけ高い周波数でのパルス幅変調をします。そうすることによってコンデンサやコイルなどの外部素子が小型化されて、モータと電子回路の一体化が有利になります。先の。図4のところでも説明したように、素子が完全にオフのときには電力損失はありません。 オンのときにはMOSFET内の電流路(チャネル)の抵抗(オン抵抗RON)ができるだけ低いことが望ましいです。この点で優れた素子として期待されているのが、シリコンに代わってSiC(シリコンカーバイド)を使ったMOSFETです。SiCはシリコンに比べて絶縁破壊電圧強度が10倍ほど高いので半導体の厚さを薄くすることができます。そうすると電流路の距離が短いのでオン抵抗が低くなります。

さらに、SiCは熱伝導がSiを素材とする通常の素子に比べて4倍ほど速いので小型化に有利です。この技術が大きく活きるのは小型モータよりも大出力の産業用や電気自動車用モータです。

電気自動車のモータの場合には、強い永久磁石を使って高速運転するときにはモータが高い電圧の逆電圧を発生します。それに打ち克って高い電圧をかけるのですが、インバータに使うスイッチング素子とダイオードの耐圧が十分でないといけません。ここにSiC素子が適していて、例えば650V以上の耐圧のMOSFETやダイオードが作られています。図9の写真はSiCを使ったMOSFET回路と機電一体化したモータの事例です。ここで言う機電一体とは機械構造としてのモータと電子回路部分を切り放さず1個として扱える装置です。

(Erwin Schrödinger 1887-1961)

波動力学の創始者

物質の基礎単位である素粒子の従う量子現象を波動方程式で記述しようとする物理学的試みが波動力学である。その生みの親として知られるアーヴィン・シュレディンガーが青年期を迎えた1900年初頭、物理学界の関心事はまず光速とは何かであった。第3回では、1905年にアインシュタインが光速不変の公理を提言し、質量とエネルギーの関係について見事な解決をしたことを書いた。

もう一つの大問題が輻射と熱に関する事象だった。1900年マックス・プランク(Max Planck: 1858-1947)が、溶鉱炉内の輻射の観測結果から束縛電子エネルギーの不連続性を予言した。1913年、デンマークのニールス・ボーア(Niels Bohr: 1885-1962)がプランクの量子仮説をもとに、定常状態と量子数の概念を導入して水素原子の電子モデルを構築し、エネルギー離散的な発光スペクトルを古典的に説明することに成功した。しかし原子核の周辺の電子が原子核に落ちない理由などの疑問が残った。

この提案から10年を経た1923年にフランスのド・ブロイ(de Broglie: 1892-1987)が粒子(電子)には波動の性質があることを提唱して、シュレディンガー登場の準備が整った。プランクの量子仮説からアインシュタインの光量子仮説、ボーアの原子モデルを経てド・ブロイの物質波の提唱まで、後に前期量子論と呼ばれるようになるこの間、シュレディンガーは1911年に(第3回に登場した)ハーゼンエールの指導の下オーストリア・ウィーン大学で学位を取得し、1921年にはスイス・チューリッヒ大学に教授の職を得ている。

シュレディンガーは光の粒子性と微小粒子の波動性を統一的に説明する理論を1926年に発表して、前期量子力学の行きづまりを打破した。このときの彼の発想は謎めいたものだ。統計力学の確率論に使う関数となる。cosとsinは波動関数である。これとハミルトンの原理を使って水素原子の電子の存在確率を論じて、アインシュタイン、ド・ブロイそしてボーアの考えを見事に統一的に説明した。こうした経緯で誕生したのが波動力学と呼ばれる物理学である。1933年シュレディンガーはこの功績でノーベル物理学賞を受賞した。波動力学は、1930年ブリルアン(Brillouin, 1889-1969)により固体の電子状態の説明にも応用される。これが、今日の電子工学や半導体の物理学を形作っているバンド理論の基礎となっていることは広く知られる。

当時、欧州ではヒトラーがユダヤ系学者への弾圧を強めていた。1938年、シュレディンガーは母校ウイーン大学で現代物理学の講義中にナチス体制を滑稽に批判し、この舌禍でヒトラーに睨まれるようになる。彼は慌ててナチス礼賛の記事を書いたが手遅れだった。追手を逃れて英国オックスフォードに逃亡するが、2枚舌を使った彼に居場所はなかった。1939年第2次大戦が勃発。窮地にあった彼に救いの手を差し伸べたのがアイルランド首相デ・バレラ(De Valera: 1882-1975)である。当時バレラは米国に設立されたプリンストン高等研究所に張りあってアイルランドの首都ダブリンにも研究所を設立しようとしていた。シュレディンガーが波動力学の導出に用いたハミルトンの原理の産みの親であるWilliam Hamilton (1805-1865)はこのダブリンの生まれで、シュレディンガーこそ新しい研究所の教授として適任であったのだ。1940年にダブリン高等研究所の理論物理学主任教授として迎えられたシュレディンガーは、その後10年あまり、この地で物理学を超えて思想を巡らせた。中でも生命科学は彼の強い興味の一つであり啓蒙書What is life(生命とは何か)は現代でも名著として知られる。

物理学の二人の巨人、シュレディンガーとアインシュタインの間には数多くのエピソードが残る。シュレディンガーは、波動力学の提唱直後の1927年ベルリン大学にプランクの後任として迎えらたとき、アインシュタインと職場を同じくした。ナチスによるユダヤ人弾圧が始まると、アインシュタインはかの米国プリンストン高等研究所に逃れる。ダブリン高等研究所とプリンストン高等研究所、シュレディンガーとアインシュタイン大西洋を挟みながらも文通によって議論を戦わせた。中でも、虚数にまつわる逸話は意味深い。シュレディンガーは、波動力学確立の肝になった虚数をアインシュタインが提唱した一般相対性理論にも適用することを試み、これをアインシュタインに伝えた。すると翌年元日、アインシュタインはシュレディンガーに「君はraffinierter Gauner (手の込んだ詐欺師)だね」と返答している。アインシュタインは虚数の利用を好まなかったようだ。

第2次大戦の終結は1945年だが、母国オーストリアが連合国による戦後統治から解放されたのは10年後の1955年だった。翌年シュレディンガーはウイーンにもどりGeist und Materie (精神と物質)を著し1961年に波乱の生涯を閉じた。

(詳しくは、見城:図解・わかる電気と電子、講談社ブルーバックス、1249)