モータの不思議と更なる可能性の探究

第十八回 磁気浮上(Maglev)

空中に浮かぶ術は私ども人間のあこがれなのでしょうか? 万有引力の束縛から脱出して,電磁力で浮揚しよう。それをコントロールできるのではあるまいか?と想定してみるのも面白そうです。

磁気を使う浮上

拙書『図解・わかる電気と電子』(講談社blue backs B249)の最終章(第8章)を磁気浮上にあてました。大学で電子工学を専攻し,卒業研究と修士研究でプラズマ中での電子やイオンの挙動に取り組んだ者として,電子とはいったい何だろうかを考察しながらの執筆でした。電子はスピンに関係し,磁気とは切り離せない性質をもっています。プラズマ研究でのこの類の対処法としては,電子やイオンがガラス管に閉じ込めている状況を3次元空間での数学モデルを頭に描きノートには方程式を記述してみました。しかし,浮揚という場面を想定したことはありませんでした。

自分のテーマをプラズマの中を伝播する波動からモータに切り替えた理由には次の2つあります。

1) ある学会で,プラズマ研究で日本を代表する大先生(後に国会議員)がジャーナリストのインタビューを受けている場面を間近で拝聴していました。この方面のプラズマ研究の大きな流れは核融合発電であることを実感したと同時に,この原子力発電は自分の生涯では実現できそうではないと思いました。強烈な磁界によって高温プラズマを閉じ込めたいのだが,エネルギーの散逸が起きます。例えば不要な波動の発生によるエネルギーが飛散する現象です。そこで,プラズマに発生する波動を何でも調べ尽くそうという考えがあって,所属研究室の教授からいただいた卒論テーマは,イオンの粗密波の解明でした。電子のエネルギーレベルが遷移するときの発光が波として観測されるもので移動縞と呼ばれていました。大先生のインタビューを聴いていたこのとき,波動を抑え込むのではなく,波動現象を有効利用することに関心をもち始めました。

2) 次回で記すのですが,モータの不思議を感じ始めたのは大学3年生のときでした。それは波動とは無関係ではありません。その3年後,ある会社でIT用モータの設計と実験をくり返した後にある決意に至りました。企業でモータの設計や駆動・制御の専門家になるのではなく,実務と実験から得た発想で自分自身のモータ理論を構築しようという自然な決意です。背景には,電子自体が粒子の性質と波動の性質を備えていることが淡いヒントでした。電磁界の波動現象としてモータを捉えようという発想であり,明瞭なのが回転磁界論ですが,それだけでは面白くないことは分かっていました。

27年ぶりに自書の磁気浮上の章を読み返してみると,モータとの関連を論じようとして,実験装置を自らの手で組み立てたことを思いだすと同時に突っ込み不足を反省します。それは兎も角として,このシリーズの最終段階で磁気浮上を取り上げるのは,当時は知られていなかった浮上法が比較的最近に発見されたので,この機会に磁気浮上の意味を考え直してみたいと思うからです。

どのような磁気浮上があるか

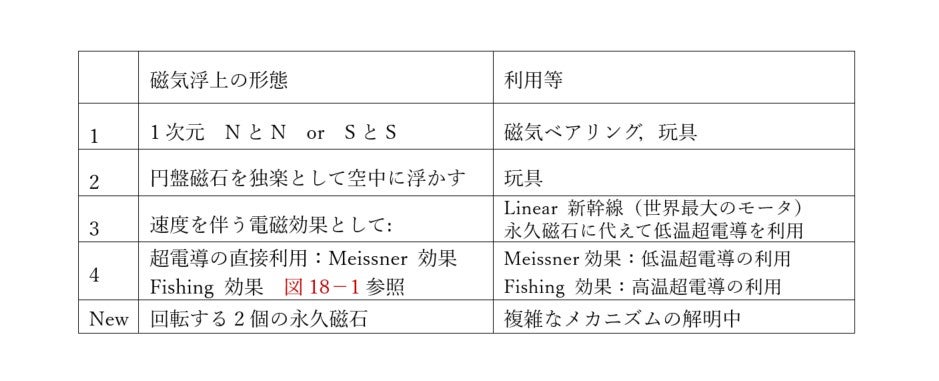

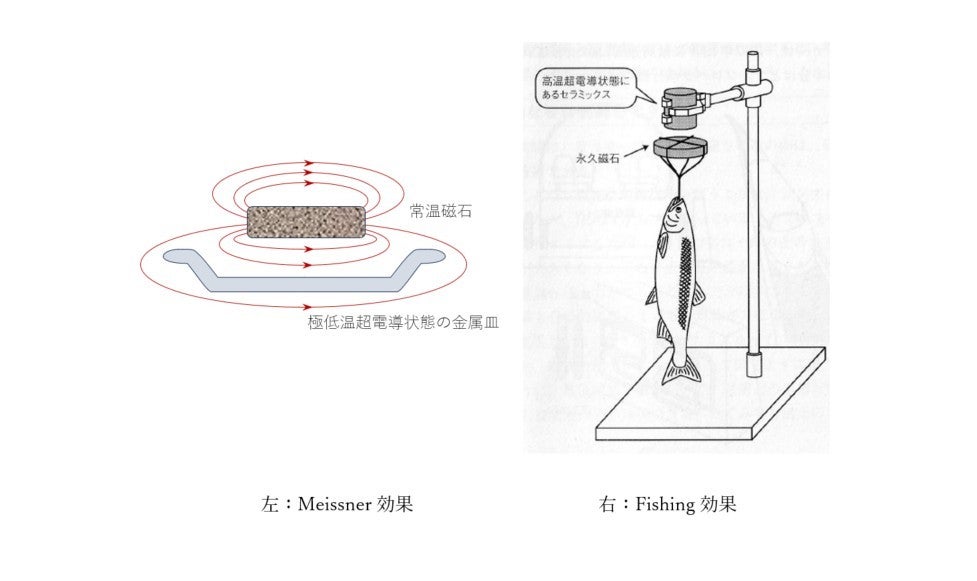

このBluebacksで取りあげた磁気浮上の主な方式を整理すると表18-1の1~4のようになります。これらの原理や説明はそれなりにできます。1)と2)は,Internet販売などで玩具としても身近になっています。磁石を使って別の磁石の浮上を試みる磁気浮遊は,玩具からリニアモーターカーまで広く取り入れられている技術であり,ある程度探求し尽くされていたと思われていたようです。3)番目は完成が遅れているリニア新幹線の基本的な科学技術です。前回,京都大学の中村教授のテーマで取り上げた超電導に直接的に関連するのが4)番目です。そしてNewはここで紹介する磁気浮上です

新しい磁気浮上

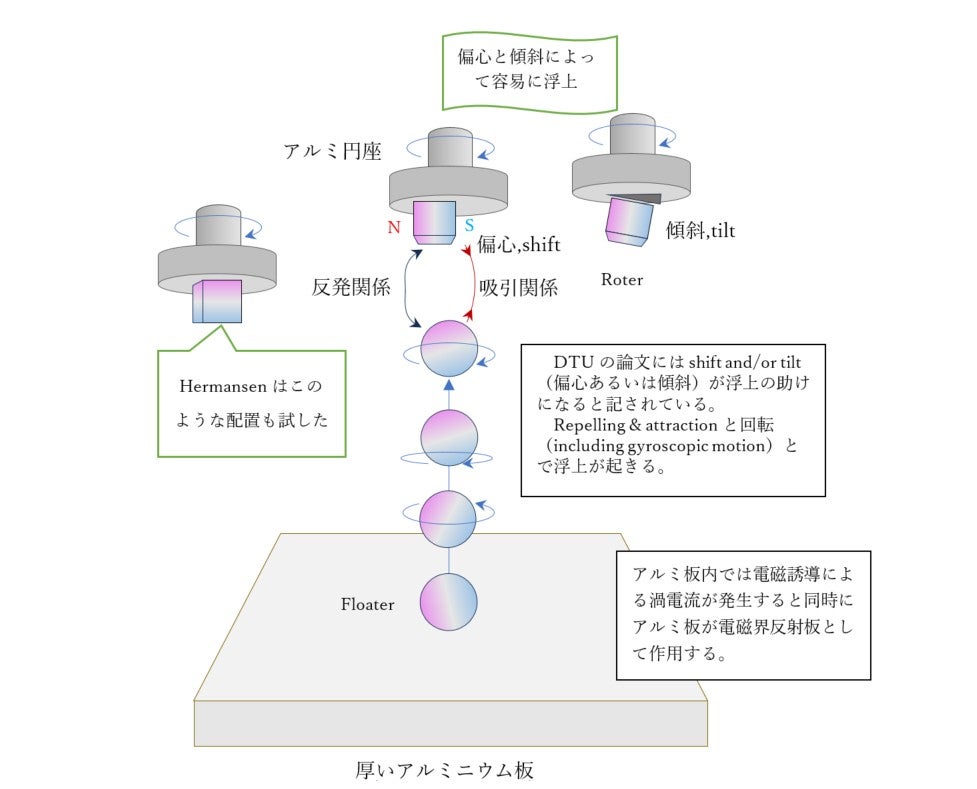

2021年,トルコのイスタンブールの(Göksal Aeronautics)のHamudi Ucar によって新しい磁気浮上が報告され [1] ,関係者の注目を呼びおこしました。それは高速で回転する永久磁石片による浮上であり,この磁気浮上について, デンマークのコペンハーゲンにあるDTU(Technical University of Denmark)のHermansenらが詳しい解説を発表しました [2] 。Ucarらの見解や物理学的な解釈・解析をもとに新しい提案として,Hermansenらは回転軸と磁極軸の差を議論じています。それは立方体型の2極永久磁石を2個(rotor とfloater)使うものです。Hermansen はまず2個の立方体のネオジム磁石を使い,一方をドリルのようなもので回転させて,他方を浮上させました。回転速度には適切な値があるようです。彼らは毎秒200~400回転(12,000~24,000rpm)の領域での浮上を論じています。実験に必要な道具と部材は,この2個の磁石とドリルと厚いアルミ板です。もう一つの資料 [3] によると,Hermansenはrotor として球体磁石を使いfloaterとrotorのサイズそしてfloaterの動きの関係を実験的に調べたようです。

この新しい磁気浮上に関して世界各地の大学や企業の研究所で追実験がされていると想像されます。筆者らも,彼らの論文を読んで,この新しい浮上の仕組みの一つを描いたのが 図18-2 です。 図18-3 の写真はその確認実験のために準備した機材です。重要な道具が金属を研磨細工するhand toolです。ここでは砥石に代えてアルミニウムの円座を回します。円座にはrotor(回転磁石)を取りつけます。ちなみに,Hermansenは最初,rotorの磁極配置として図18-2に示すような向きで浮上させたようです。Ucarの報告にはさまざまの仕組みでによる浮上が掲載されているので,磁気浮上の奥深さが想像されます。

私どもの実験ではアルミ板上に置いた球形のfloaterを浮上させてみました。まずアルミ板を実験台に水平に置きます。その上にこのfloaterを1個おいて,ドリルの円座に貼り付けたrotorを低速で回しながらfloaterに近づけます。するとfloaterは回転を始めて,円座の回転速度を上げていくと,floaterが浮き上がるのですが,補足説明が必要です。円座にrotor を設置するときに,偏心(shift)させて傾斜(tilt)を付けないと浮き上がらないことです。物事,基本が重要であり,その積み重ねを尊重する価値観は当然でしょうが,この磁気浮上の場合に基本からの逸脱としての偏心と傾斜は何を意味するのでしょうか?いろいろと想像できるのですが,筆者はある種の波動現象が潜んでいるのではあるまいかと思います。

図18-4 の動画写真は2,000rpmから徐々に速度を上げながら略5,500rpmで浮上したときの様子です。浮き上がってからドリルを傾けるとfloaterの位置がドリルの回転軸上で安定します。この回転速度はUcarの場合の105,000rpmよりもずっと低いのは興味深いです。

高速回転が意味するもの

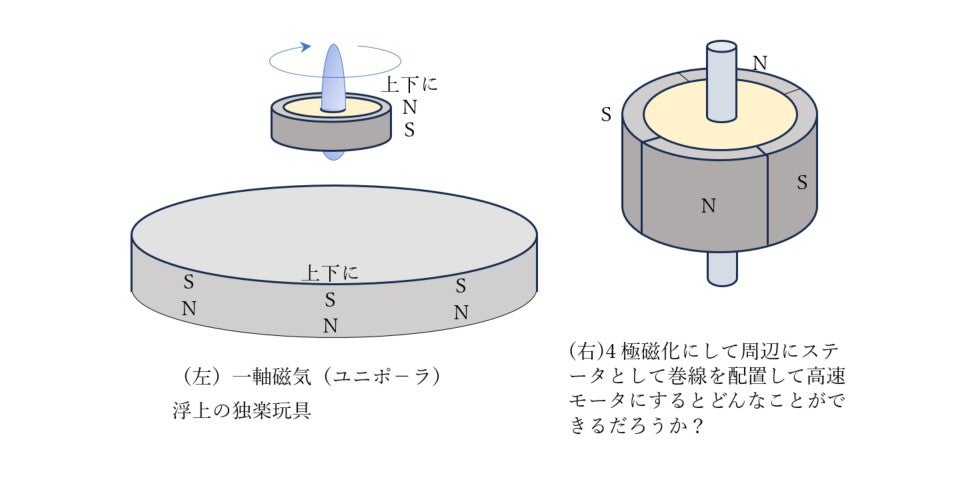

表18‐1 に挙げた種々の磁気浮上の2番目は,図18-5左のような仕組みで,リング磁石が磁石版の上に浮上するものであって,わかりやすいです。しかし,空気抵抗によってこの独楽は数分すると減速して転げ落ちます。ではこの独楽を同図(右)のようにモータのロータとする仕組みに作り変えることによって浮上し続ける仕組みができるでしょうか? それがまさに磁気ベアリングであり,さまざまの研究所や事業所が実用化を目指していると思います。またそれとは別に,次回(第19回)ではロータを高速回転させて宇宙に対して姿勢を保持させる装置を作って,ジェット機が垂直上昇したり空中に停止したりする仕組みを見る予定です。そこで見るように,高速回転する独楽(こま)と重力あるいは加速度の関係として歳差運動と呼ばれる現象があります。高速回転には不思議な作用がありそうです。

References

- [1] H. Ucar, “Polarity free magnetic repulsion and magnetic bound state,” Symmetry 13, 442 (2021).

- [2] J. M. Hermansen et al ., “Magnetic levitation by rotation,” Phys. Rev. Appl. 20, 044036 (2023).

- [3] J. M. Hermansen, “How Rotation Drives Magnetic Levitation,” October 13, 2023• Physics 16, 177

- [4] 中村: モータに超電導を組み合わせる,トランジスタ技術SPECIAL 165,2024年1月